La nave oceanografica Astrea ha lasciato il porto continentale di Castellammare di Stabia (Napoli, Campania) Il 4 ottobre 2014 per dirigersi verso il Golfo di Patti, la seconda area di studio italiana, situata nella costa settentrionale della Sicilia. A bordo della nave viaggiavano i membri dell'equipaggio e lo staff scientifico di ECOSAFIMED composto da: Marzia Bo, dell'Università di Genova, Jordi Grynyo, del Consiglio superiore della Ricerca scientifica di Barcellona, e Simonepietro Canese, dell'ISPRA. Dopo un giorno di traversata, la nave ha raggiunto il porto di Milazzo (Messina, Sicilia) dove è salito a bordo l'ultimo membro dello staff scientifico: Adriana Profeta, dell'Università di Genova.

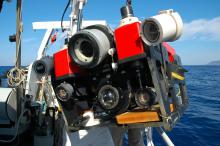

L'attività oceanografica è iniziata il 7 ottobre. La nostra missione era completare un'indagine oceanografica, che comprendesse sia una mappatura topografica ad alta risoluzione dell'aria di studio del Golfo di Patti che indagini con ROV. Sulla base di ricerche precedenti che hanno coinvolto i pescatori locali sono state individuate sei diverse zone di pesca nel Golfo di Patti e un sito aggiuntivo esterno (Brolo) sfruttati da una flotta di pesca artigianale. Il Golfo di Patti è una zona in cui è proibita la pesca a strascico, quindi è stata selezionata un'area esterna al golfo in cui viene praticata la pesca a strascico per confrontare l'impatto su due comunità di fondo marino morbido. Il nostro obiettivo era mappare le zone e trovare prove dell'esistenza di comunità bentoniche composte da specie strutturate, come coralli, spugne e briozoi, che sono le più sensibili all'impatto di attrezzature per la pesca demersale, come reti castellate e reti da posta, utilizzate dai pescatori locali per catturare pagelli, naselli e muggini. Sono state pianificate varie immersioni con ROV tra 50 e 200 metri di profondità per caratterizzare le comunità bentoniche ed evidenziare i potenziali impatti di diverse attrezzature da pesca in aree soggette a diversi carichi di pesca. Complessivamente, sono state create 10 mappe MultiBeam e sono state effettuate 15 immersioni nell'area di studio, tra il 7 e l'11 ottobre. Sono state eseguite 15 sezioni con ROV (corrispondenti a oltre 12.000 metri di terreno lineare esplorato) con un totale di 17 ore di riprese video e circa 1420 fotografie ad alta risoluzione. Durante l'indagine, sono state riportate alcune comunità di coralli molto interessanti, tra cui popolose foreste di Spinimuricea klavareni eLytocarpia myriophyllum. È interessante sottolineare che 10 colonie di S. klavareni sono state raccolte, mantenute in vita nell'acquario del vascello e trasportate all'Istituto di Scienze marine di Barcellona per analisi specifiche sulle relazioni e la riproduzione di questa specie mediterranea poco conosciuta. Tra le specie più dominanti della zona ci sono gorgonie e pennatulacee, idrozoi, coralli neri e la scleractinia Dendrophyllia ramea. Sono state riscontrate importanti tracce dell'impatto della pesca, attribuibili non solo alla pesca professionale ma anche a quella ricreativa, specialmente nei terreni duri intorno ai due promontori del golfo.

Molti pescatori (e altri membri della comunità) sono stati ospitati a bordo, nel porto alla fine dei giorni di lavoro, per mostrare e analizzare una selezione di video e fotografie. Nel futuro immediato verrà svolto un accurato lavoro di analisi dei dati che ci aiuterà a delineare un'immagine generale della distribuzione delle comunità bentoniche a Patti e degli elementi con un maggiore impatto per definire la strategia di conservazione più adatta per la zona.

Marzia Bo and Adriana Profeta

Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita - Università degli Studi di Genova